Expressivität, Experiment und der Bezug zur Natur – diesen Maximen verschreiben sich die Künstler von Ahrenshoop über die Jahrzehnte ihres Bestehens hinweg und sie liegen gleichsam dem Entwurf des Kunstmuseums zugrunde. Unermüdlich hat die Künstlerkolonie Ahrenshoop über die Jahrzehnte ihres Bestehens hinweg dem vorherrschenden Establishment und dem Korsett der Kunstnorm zum Trotz neue Denk- und Sichtweisen ins Leben gerufen.

Herkömmliches wurde neu erfunden, daran experimentiert und damit gebrochen. Von der Freiheit dieser unablässigen Suche zeugt der vorgefundene Genius Loci mit seinem Licht und seiner natürlichen Materialität, der eine unerschütterliche Permanenz des Landschaftraums und ein Überdauern des Naturerlebnisses innehält. Es war somit das Anliegen der Verfasser des Entwurfes einen Ort zu schaffen, der dem Geiste der Neuerung innerhalb bekannter Technik und ortspezifischer Materialität verpflichtet ist.

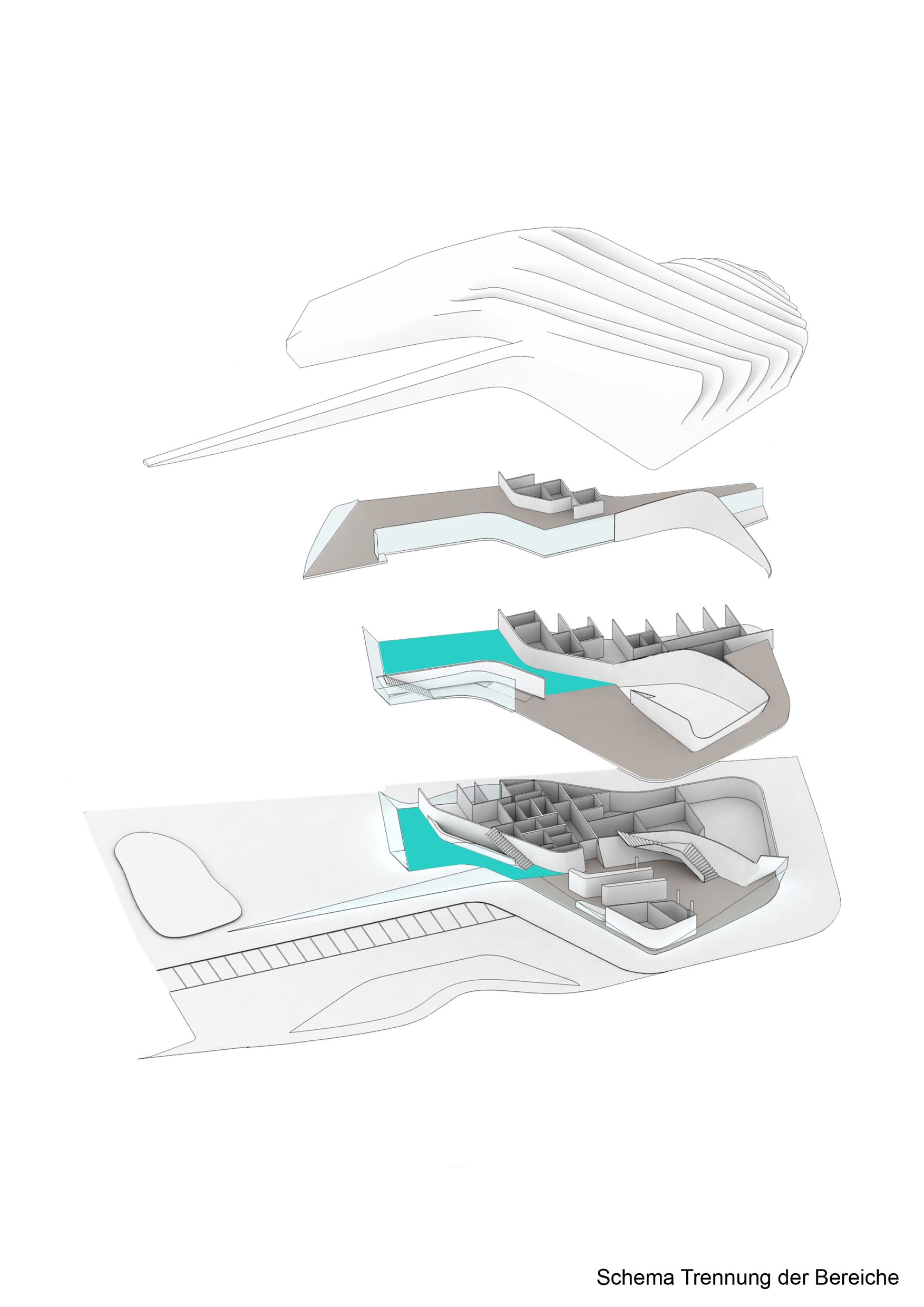

Das Haus stellt eine Raumskulptur dar, deren expressiver Charakter Unverwechselbarkeit generiert und sich volumetrisch als auch aus dem Innenraum heraus mit der Natur verbindet.

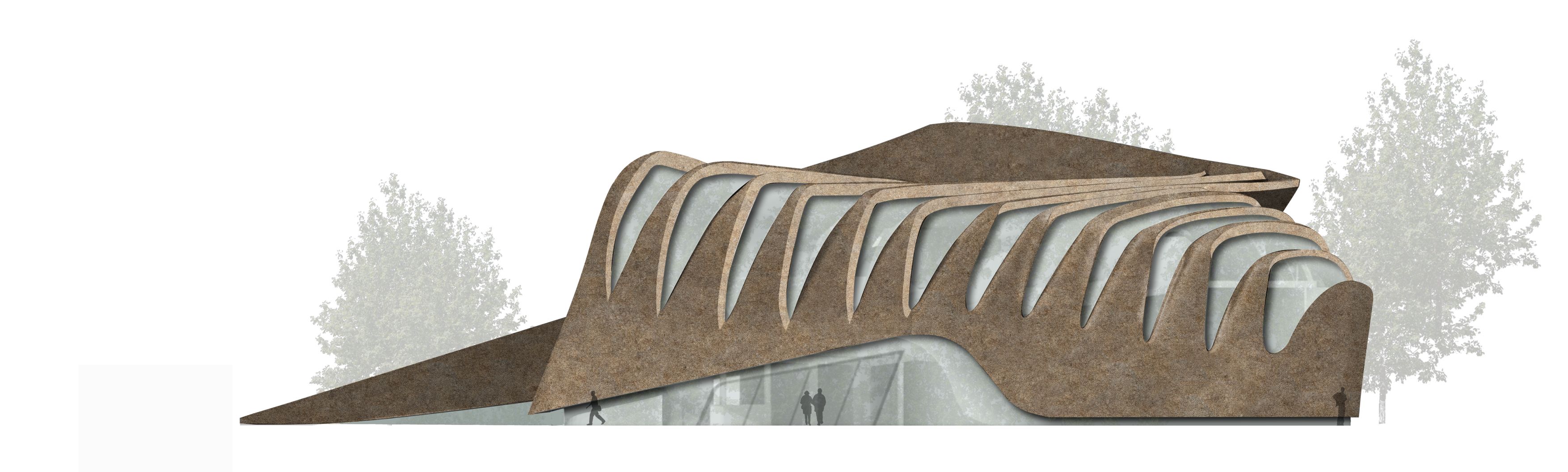

Der primäre Einsatz von Reet als übergreifende Dachform sucht den direkten ikonografischen Bezug zur heimischen Bauart und der regional gelebten Nähe zur Natur. Dabei fordert der Entwurf die tradierte Rolle des Reets als reine Dachdeckung heraus. Die über die Zeit hochgehaltene Distanz zwischen Dach zu Boden wird überwunden. Es wird eine Rückführung des Materials Reet an seine Anfänge betrieben. Das Reet lässt sich von der Höhe eines gebauten Daches auf die Landschaft hinab. Es sucht in seiner sequenzartigen Entwicklung um das Haus immer wieder die Nähe zum Erde – soweit, bis es mit der natürlich bewachsenen Topographie des Landschaftsgartens gänzlich verwächst.

Sie schaffen neue Möglichkeiten für temporäre Installationen in einer natürlichen Umgebung. Die sich verschiebenden Ebenen des Freiraums skizzieren Nutzungsvarianten, ausreichend dimensionierte Wege, kleinteilige Grünflächen zum Verweilen sowie größere gepflasterte Flächen, die Kunstinstallationen oder Workshops im Außenbereich ermöglichen. Unter Berücksichtigung der spezifischen Standortbedingungen und des Kontrasts von städtischer Dichte und Parkumgebung ist das neue Sara Hildén Kunstmuseum sowohl ein letzter Eckstein des Finlayson-Fabrikrasters, dessen historischen Kontext als zeitgenössischer urbaner Ort hervorgehoben wird, als auch eine solitäre Skulptur, die in den erweiterten Wilhelm-von-Nottbeck-Park eingebettet ist, ein Echo auf den ursprünglichen Standort des Museums.

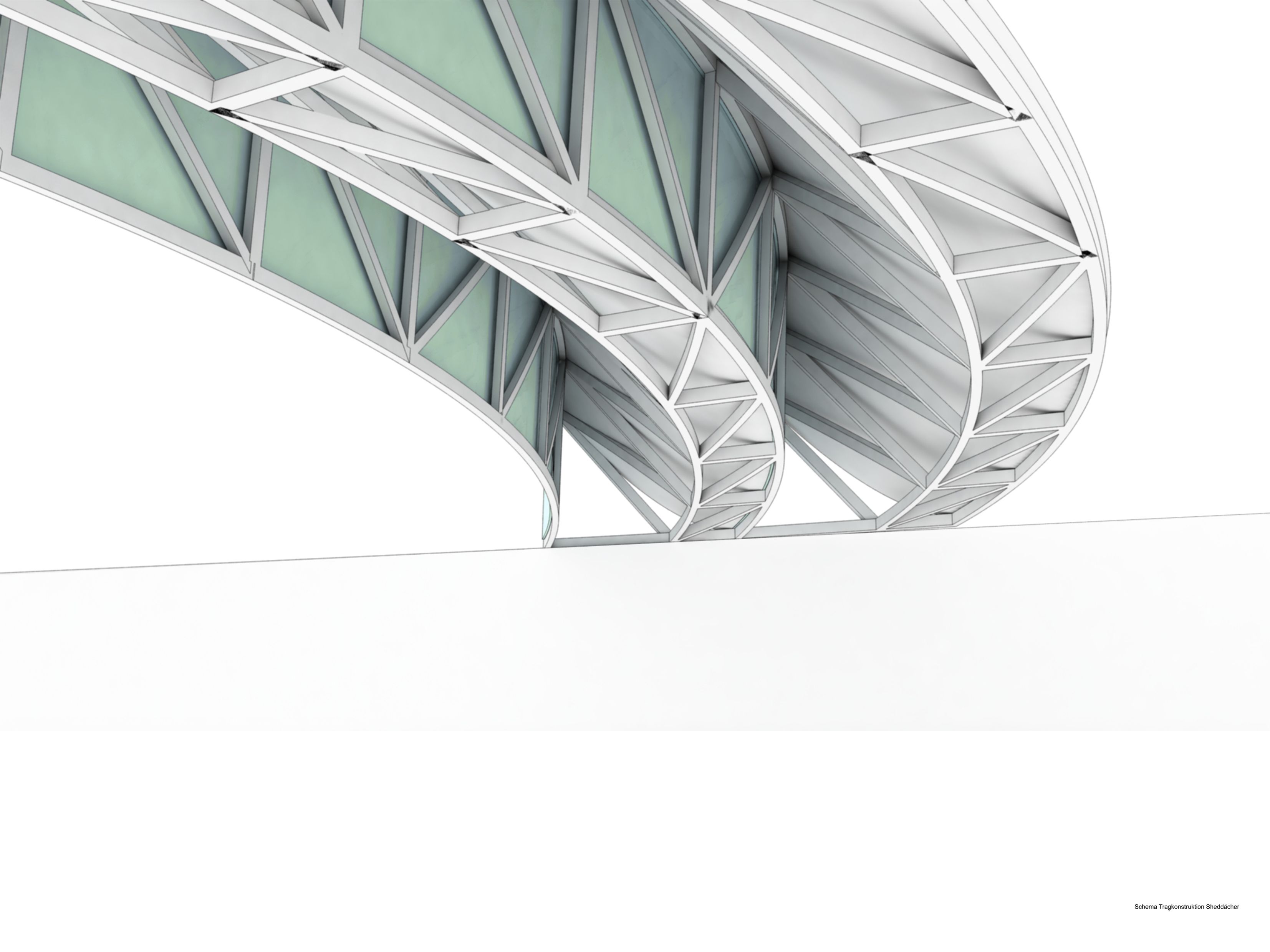

Um eine natürliche Belichtung für das gesamte Gebäude zu gewährleisten, wird das Reetdach durchsetzt von dem Prinzip eines Sheddachs. Die Shedkiemen fangen Nordlicht ein und verteilen es in günstigem Einfall diffus auf die Museumsflächen. Die Shedelemente vollziehen eine Bewegung von der Horizontalen in die Vertikale an den Seiten und zitieren dadurch den Formalismus schlitzartiger Öffnungen wie z.B. der Fledermausgauben in traditioneller Reetbauweise.

Das Haus wird nach den Cradle-to-Cradle Prinzipien von Bill McDonough and Michael Braungart errichtet. Dabei werden also nur Materialien verwendet, die Up-Cycling ermöglichen, toxologisch einwandfrei sind und regional fertigbar, d.h. Stahl, Glas, Holz und eben Reet.

Die Nutzung des regional traditionellen Dachbaustoffes Reet in Verbindung mit der wirtschaftlich attraktiven Holzbauweise basiert auf der Grundlage der Nachhaltigkeit und der Effizienz der Materialien. Kein anderes Material weist eine solche Haltbarkeit bei gleichzeitiger Dämmeffizienz und völliger Recyclefähigkeit auf. Dass es die natürliche Schönheit des Materials ist, die zusammen mit einer innovativen Formensprache das Museum in sein kulturelles Umfeld einzubinden weiß, gibt dem Museum die Bedeutung, die ihm gebührt.